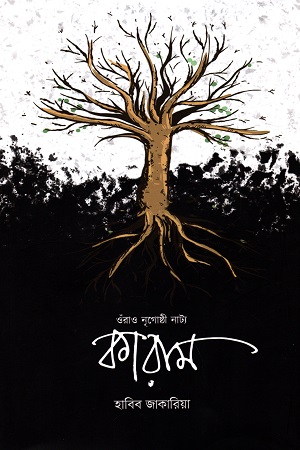

জনসংখ্যার বিবেচনায় নগণ্য হলেও বাঙালি নৃগোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসরত নানা নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনদর্শন ও জীবনব্যবস্থাপনা। ফলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রমানবের ঐকতানের প্রসঙ্গে ভিন্নতর ভাবনা পরিসর অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে নতুন কোনো সূত্র আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। কেননা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুপূর্ব থেকেই তাঁরা এই ভূমিতে নানা ভিন্নতা সত্ত্বেও এক নৈসর্গিক ঐক্যসূত্রে গ্রন্থিত ছিলেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ইতিহাস সুবিদিত। তাই ‘নৈসর্গিক ঐক্যসূত্র’ অভিধাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। প্রচলিত বিবেচনা যাই হোক না কেন, বাঙালি ভিন্ন বাকি নৃগোষ্ঠীসমূহের অবস্থান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার ভিন্ন বাস্তবতা রয়েছে। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বৃক্ষের মতো বেড়ে ওঠার ভূমি ও পরিবেশ এবং যে কোনো বৈপরীত্যের সহাবস্থানের নৈসর্গিক নিয়ম। কিন্তু রাষ্ট্রকাঠামোর বিবেচনায় নৈসর্গিক নিয়মের প্রসঙ্গ অবান্তর। তথাপিও একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, সেই নৈসর্গিক নিয়মেই বিবিধ বিপত্তি সত্ত্বেও অদ্যাবধি সকল নৃগোষ্ঠীর সহাবস্থান বাংলাদেশে রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠী হিসেবে আত্ম-অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে কিছু ইতিবাচক শিক্ষা বাঙালির ইতোমধ্যেই ঘটেছে। যে শিক্ষা স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালির ভূমিকাকে বদলে দেওয়ার কথা। প্রথমত, ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অন্তর্মুখী কৃষিজীবনে ক্রমাগত অংশীদারিত্বহীন বঞ্চনার অভিজ্ঞতা বাঙালির রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ধারাবাহিক ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শোষণের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বাঙালি ১৯৭১-এ পৌঁছেছে। ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটের বেদনা সম্পর্কে বাঙালি অবহিত। নিঃসন্দেহে সেই বেদনাই স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র বিষয়ক নতুন আকাক্সক্ষার বীজ। একই সত্য বাংলাদেশ জনপদের সকল নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই স্বাধীনতা উত্তরকালে অপর বা ভিন্ন বা সংখ্যালঘু ইত্যাকার প্রসঙ্গকে নবতর চিন্তাসূত্রে মূল্যায়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠী বাঙালির জন্য যৌক্তিক ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পাশাপাশি একই রাষ্ট্রভুক্ত বিধায় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ইতিবাচক ও নতুনতর আন্তঃসাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মিথষ্ক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী বিবেচিত হয়। এই মিথষ্ক্রিয়ায় আধিপত্য শব্দটির অবস্থান একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক হলো মানব সম্পর্ক, স্বকীয় বিকাশ, ইতিবাচককে গ্রহণের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক কল্যাণ। সে অগ্রযাত্রায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থাকে ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার, নৃতত্ত্ব, ইতিহাসসহ প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে গবেষণার বিস্তারিত অবকাশ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি নাট্যক্ষেত্রেও নব্বই দশক থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গবেষণা, এমনকি নৃগোষ্ঠী নাট্যের মঞ্চায়নও জাতীয় পর্যায়ে ঘটতে শুরু করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বহু নৃগোষ্ঠী নাট্য সর্বজনের জ্ঞান ও চর্চাভুক্ত হয়েছে। চাকমা নৃগোষ্ঠীর ‘গেংখুলি গীদ’, মারমা নৃগোষ্ঠীর ‘জ্যা’, গারো নৃগোষ্ঠীর ‘সেরেনজিং’ পালা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওঁরাও নৃগোষ্ঠীর নাট্য নিয়ে অদ্যাবধি কোনো সম্পূর্ণ গবেষণার দৃষ্টান্ত লভ্য নয়। এই গ্রন্থ সেই শূন্যতা পূরণ করবে বলে আশা রাখা যায়। ওঁরাও নৃগোষ্ঠী নাট্য ‘কারাম’-এর সম্যক রূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে রয়েছে। সেইসূত্রে উক্ত নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের একটি রূপরেখাও প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থিত। বস্তুত, আধুনিক অর্থে অবিকশিত সকল নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতিতেই একটি নৈসর্গিক ঐকতান লক্ষণীয়। এই ঐকতানের মূলে বিরাজিত তাঁদের নিজেদের উদ্ভাবিত মানব অস্তিত্বের দর্শন এবং প্রায়শই সেই দর্শন ধর্মরূপ পরিগ্রহ করেছে। যা তাঁদের সমগ্র জীবনবিশ^াসের সারবস্তু। ওঁরাওদের ক্ষেত্রেও তাঁদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অনুষঙ্গসমূহ কৃষি ও সর্বপ্রাণবাদী ধর্মবিশ^াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উপরন্তু, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তীব্রতায় যুথচেতনা লালনকারী ওঁরাওরা জীবনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রেই নৃগোষ্ঠীসত্তার মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচর্যা করে একটা সময় অবধি বিকশিত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর ইতি বা নেতি উভয় দিকই রয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। বরং এখানে নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্যই অন্বিষ্ট। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হলে তাঁদের আবহমান ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভেতর থেকে কৃষিসভ্যতার প্রেক্ষাপটে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নৃগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত জীবনাভিসারের চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করা সম্ভব। আরও সুর্নিদিষ্টভাবে লক্ষ্যবস্তু যখন নাট্য, তখন একটি অভেদ জীবনব্যবস্থা বিধায় নাট্যসূত্রে ক্রমশ তাঁদের সমগ্র সাংস্কৃতিক আবহই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করে। নৈসর্গিক জীবনব্যবস্থার ধর্মই তাই, তার সকল অনুষঙ্গেই থাকে আপাত সমগ্রতার আভাস।

Delivery Charge (Based on Location & Book Weight)

Inside Dhaka City: Starts from Tk. 70 (Based on book weight)

Outside Dhaka (Anywhere in Bangladesh): Starts from Tk. 150 (Weight-wise calculation applies)

International Delivery: Charges vary by country and book weight — will be informed after order confirmation.

3 Days Happy ReturnChange of mind is not applicable

Multiple Payment Methods

Credit/Debit Card, bKash, Rocket, Nagad, and Cash on Delivery also available.